京都に利益をもたらした清水のリスペクト

自分たちのスタイルをぶつけること焦点を当てている、ある意味似たもの同士の対戦は、キックオフ後の主導権の取り合いがすぎると、お互いのおおよその姿勢が見えてくる。相手をより意識していたのは清水。守備時のポジションにそれが現れていたのだが、この策が良かったとは言い難く、前半京都ペースで試合が進んでいく要因になっていた。

京都のボール保持は右SBの須貝を高い位置を取らせて幅取り役として設定されていた、

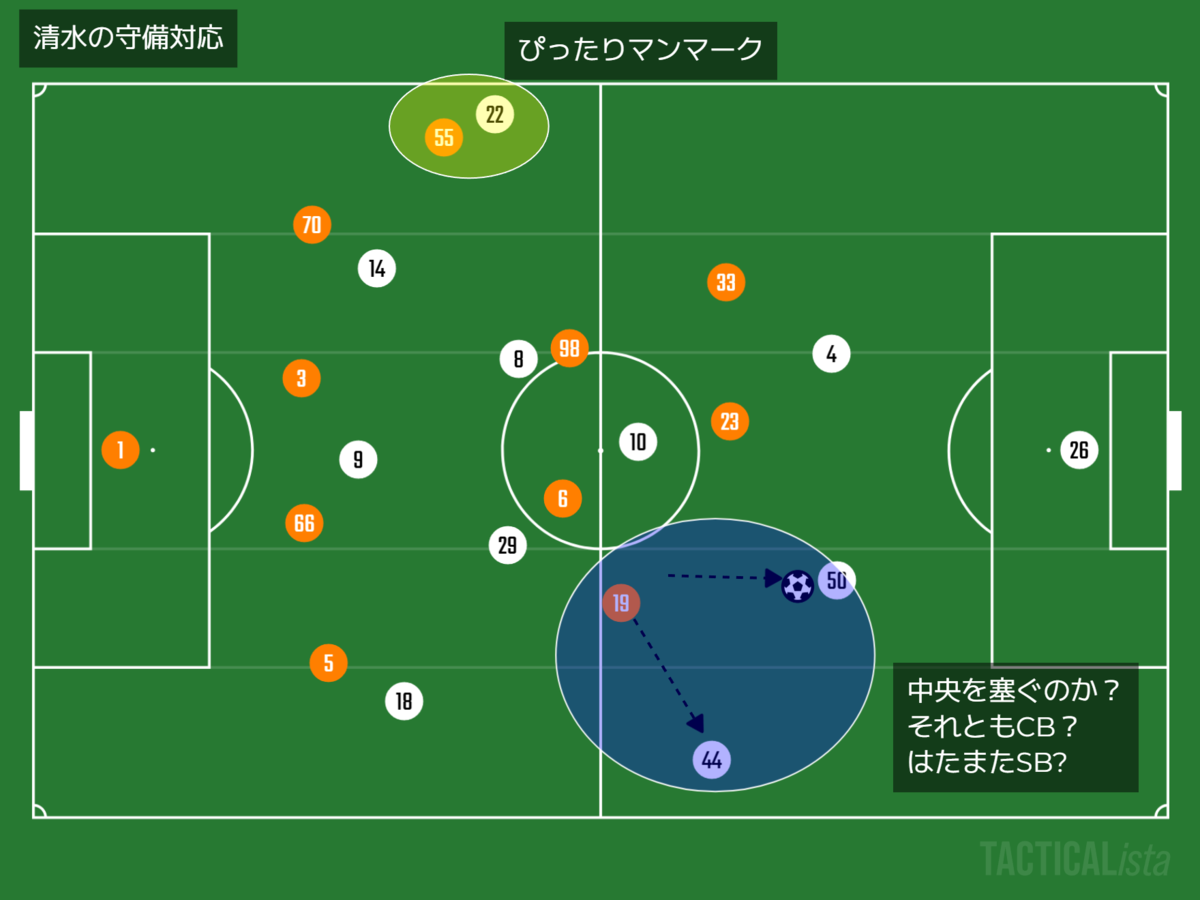

清水はそれに対し左SHの西原をマンマークの様につける。それによって清水の守備陣形は523(または532)の様な形になっていた。京都の攻撃は右サイドに偏ることが多く、それを警戒してのものだったのだろう。だが、一方で清水から見て右サイドの守備が曖昧になってしまう弊害をおこしてしまっていた。

清水の右SHの守備は、ボランチ2人と協力して中央を塞ぎつつ、京都の左CB、左SBに

プレスを掛ける必要があったのだが役割が曖昧になっており、京都左SBを上手く消すことができす、簡単に前進を許すこととなった。とは言え、清水前線2人は積極的に守備をするタイプでもなく、清水右SHに責任を追わせるのはちょっとかわいそうだったのだが。京都の右サイドを消したいという意図は分かったのだが、マンマークさせることで結果的に4バック+1という最終ラインになっていたのもまずかった様に思う。これがはっきりと523また532の形だ構えていれば、京都左SBに対して思い切って右サイド(ここでは5番の選手)を前に出してプレッシャーを掛ける事も可能ではなかろうか。

この日の京都の攻撃は原大智へのロングボールがあるにはあったがそれだけに頼るだけでなく、ショートパスでのビルドアップに成功していた。これまでは使われていなかった左サイドからの攻撃が増えていたのは、前述した清水の守備のまずさから来ているものだろう。とはいえ、相手要因だけでなく3センターの働きが見事であったのも見逃せない。米本、福岡、平戸はコンディションが万全ならば現状で一番バランスの良い布陣である。この3人の機能性の高さとして、誰であってもアンカーの仕事がこなせることだろう。すなわちDFラインから受け取ったボールを前線にクリーンに送ることである。IHに入る米本と平戸は頻繁に落ちるアクションをすることで、DFラインからボールを引き出していた。得てしてこの仕事をするのが福岡だけになってしまいがちではあるが、3人で行えることで、京都のビルドアップのスムースさを生み出していた。

こういったビルドアップが上手くいくと、京都の攻撃時の課題を上手いこと隠すことができる。前節アビスパ戦で原大智へのロングボールのターゲットとなることで、右サイドで幅を取る役がいなくなりいつも通りの右サイドの攻撃がすぐに行き詰まるということがあった。清水戦では右SBの須貝がマンマークされているせいで、右サイドの攻撃が減たっため、右ウイングの原大智が中央に入っても特に問題がなかった。むしろエリアスと連係して2トップの様に振る舞えたので良かったまでもある。清水の対応のおかげと言ってはなんだけど、京都にとっては何かと良い方向に転んでいた試合であった。

試合を決定づけた選手交代

後半から清水は戦略を変えて積極的に京都DFラインの裏を狙ってくる。前線から激しくプレスを掛けていた松田であったり、中盤3人の運動量が落ちてきたこともあり、リードしている京都にとっては嫌な展開が続いていた。

この嫌な流れを断ち切ったのが途中出場したペドロと川崎。2人は元々勢いよく動き回ることでリズムを作っていきたい選手達であり、その特徴がこの日の展開には見事にはまっていた。66分、清水のビルドアップを咎めた川崎から原大智にボールがわたり、瞬間的に相手CBの裏を取るように動いたエリアスに優しいクロスが上がり、ゴール前に飛び出したペドロが合わせてゴール。それぞれの選手がそれぞれのスキルを発揮した素晴らしいゴールで、京都の今後にとっても何度も繰り返したいお手本になるゴールであった。

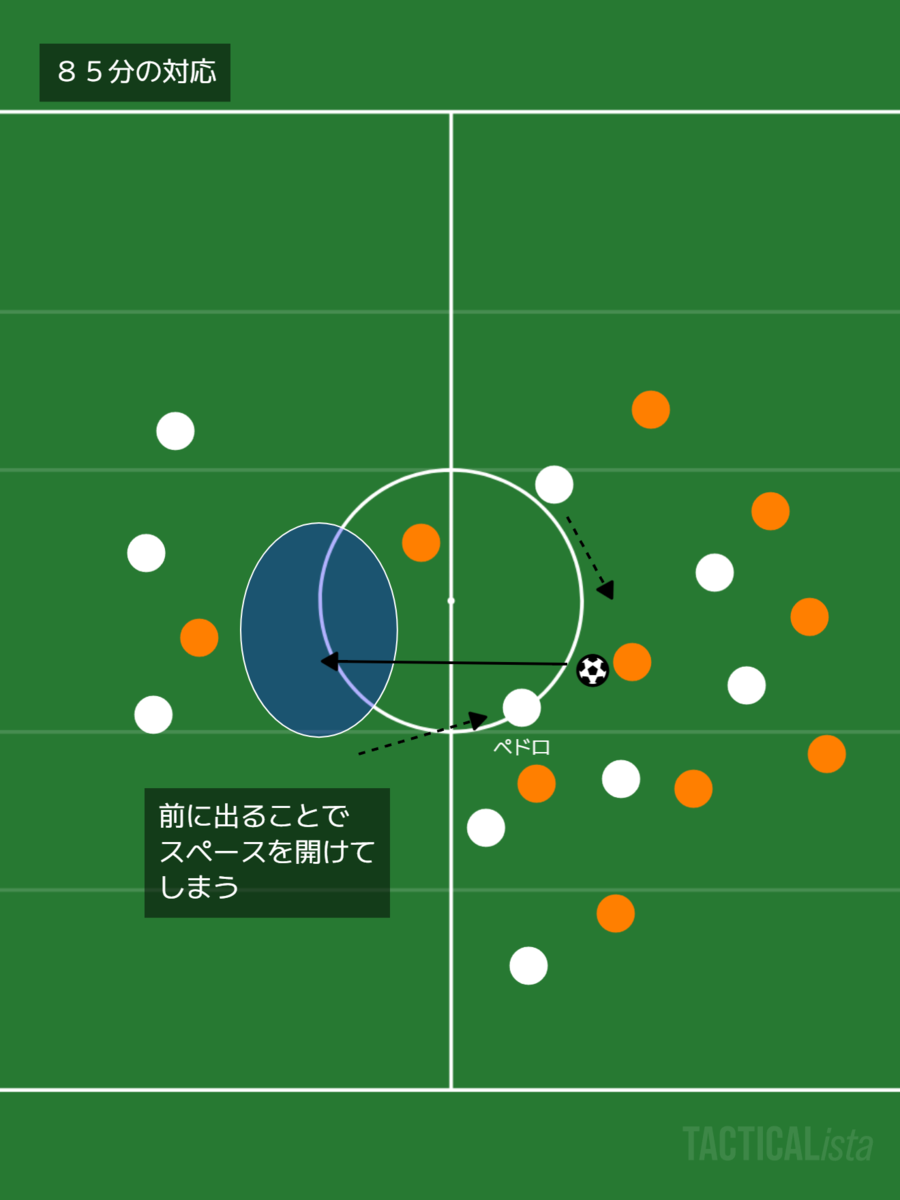

川崎とペドロが非常に良い働きをしたわけだけども、その力を発揮できたのはリードしている後半という相手選手よりも身体的、精神的に優位な状態であったという状況を加味しなければならないでしょう。彼らはパワーやスピードを持っている反面、戦術的な思考でいうと少々怪しいところがある。それをごまかすためには相手との相対的に良い状況でプレーする必要がある。分かりやすい例としては85分、ペドロがボールにアタックしてしまった場面。

分のパスミスを挽回しようとした気持ちは素晴らしいのだけれども、結果的に清水の攻撃を促すことになってしまった。開幕の岡山戦でも似たような現象がおきていたので、戦略的なミスが起きることを考えるとスタメンで使うというのがちょっと難しくはある。選手の用法として、この試合での起用方法の様に、ある程度条件が整った時に途中から出てくるというのが有効なように思われる。これは川崎も同様だろう。

相性の良さ

試合を振り返ると、清水とは、京都にとって極めて相性の良い相手だったと言えるだろう。

・ショートパスでのビルドアップにこだわる

・ボールを持った京都CBに対して積極的にプレスを仕掛けてこない

・CBが空中戦に特に強いわけではない。

上記の様に、京都が力を発揮できる条件がこれほど揃っている相手は他に居ないのかもしれない。とはいえ、そういう相手に優位に試合を進めしっかり勝ちきれたのは評価されるものでしょう。残留争いを考えても、清水に勝てたことは非常に大きいものでした。

それに関連して、試合を振り返ってみると、この試合で起きていた双方のチャンスは、作り出したと言うよりも相手のエラーがきっかけだったことが分かります。不用意にボールに寄せてしまったり、相手が狙っている所を上回ろうと、難しいことをあえてやってしまったり、とかですね。それぞれのプレーが相手のミスを誘発していたのでは?

という見方もできなくはないですが、相手守備を自発的に崩せていなかったのはお互いにとって課題と言えるのでしょう。そのあたりを解決できればJ1降格に怯えることもなくなるのでしょう。