連戦なので手短に。

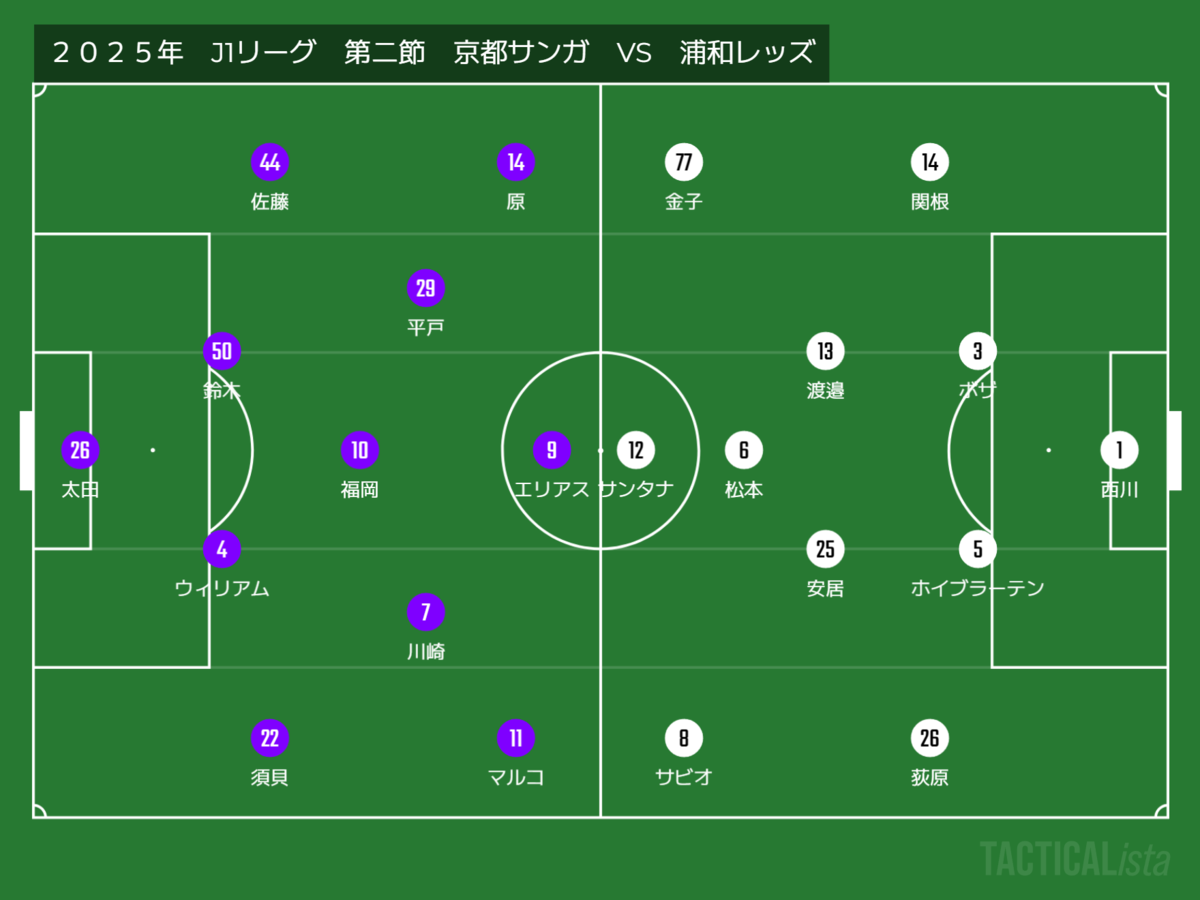

岡山戦で一叩きしたおがけか、段違いの動きの良さを見せる京都。この脈絡の無さが監督チョウ・キジェとしての真骨頂であるが、それだけに勝ち点3を取りたかったことだろう。内容が良かったということでもあるが、それ以上にチームが支払ったエネルギーの対価として勝ち点1では足りないのだ。前線からのプレスは浦和に思ったようにビルドアップをさせない。加えてサンタナへのロングボールはウィリアムと鈴木が十分な跳ね返し力を見せる。時折サビオや金子といった強力無比なサイドアタックには二枚を当てることでなんとか防ぐ。と、挙げてきた良さを担保していたのが、普段以上の運動量であったからだ。特に中盤3枚は相手ボランチの監視役として振る舞うのに加え、サイドのカバーリングもこなすという尋常じゃないタスクを強いられていた。京都は年に数度はこういった異様な力を見せて上位相手に勝ち点を奪うことがあるのだが、取っておきのエネルギーを出しているのには違いない。この運動量が続かないのはこれまでの歴史が示している。

とはいえ、エネルギーの代償がなかった訳ではなく、十分な成果もあったのではないかと思われる。前節とうってかわって、この試合のウイングである原大智とマルコはサイドに開いたポジションを取り、IHとSBとの連携でサイドを前進しクロスを上げる段階まで何度も進めていたのは、岡山戦でのご乱心を見ていただけに一安心といったことだろう。2試合目のスタメンとなったCBのウィリアムは跳ね返し力としては申し分なく、またプレッシャーが無いと見るとドリブルで持ち上がる動きも見せている。まだ縦パスの成功率が半々といったところだが、攻撃の起点としての役割も期待できるかもしれない。そしてこの試合はなんといっても福岡であろう。スタメンに復帰した京都の10番は、そのインテリジェンスを発揮し、中盤底での絶え間ないサポートによりボール保持、というよりはプレス耐性をチームにもたらしていた。彼は自身だけでなく、周りを動かす力にも長けている。その感覚を共有しあった平戸との連携は見事であり、相手ボランチの対応を常に困らせていた。立ち位置での優位性というのは、ここ最近の京都では滅多にみられないものであった。福岡の凄みが十分に表現されたのが先制点の場面。相手陣深い位置からの流れから両軍のポジションが崩れた場面。福岡は中央から3人での崩しを狙うべくサイドに移動。そして味方選手(須貝)を走らせることでマークを引き付けさせて、自分はその場に留まることでフリーを作り出した。自分は動かず周りを動かす、漫画「アオアシ」で頻繁に描かれたシーンではあるが、福岡はそれをやったのである。

この試合の内容がこれからの基準、と言いたいところだが、運動量と根性でなんとか隠している所がちらほらあるため、これからも同じ事ができるかっていうとあまり期待はしてない。それよりもこの試合で現れた良いところを大事にして、強豪との連戦に望んで欲しい所である。